苗京平:把字写进时代 把墨融入民心

苗京平,字公原,号骥影山房、琴印书舍、圃苗堂,北京生人,祖籍河南,法学博士,中国国家画院书法专业访问学者、中央和国家机关书协理事、中国职工书协理事,多次斩获中央和国家机关书法大赛一等奖和十多次全国书法比赛大奖,作品被两岸文化艺术馆、博物馆、图书馆、机关与学校等收藏。

中华优秀传统文化的深厚底蕴,也沉淀在中国文字与书法的独特气韵之中。从甲骨裂纹中生长出的横竖撇捺,到青铜鼎彝上镌刻的篆籀精神,汉字作为文化根脉的载体,始终在时代语境中完成着创造性转化。当代书写者们正以创新方式延续着这份传承,福建省委台办副主任(正厅级)苗京平,便是其中一位。苗京平以法学博士的思辨与书写者的笔力,将秦篆汉隶的筋骨与当代精神相熔铸,秉持“书法为人民服务”的初心——在服务时代精神、两岸融合、机关文化的维度上,贴近群众、凝聚共识。

中华优秀传统文化的深厚底蕴,也沉淀在中国文字与书法的独特气韵之中。从甲骨裂纹中生长出的横竖撇捺,到青铜鼎彝上镌刻的篆籀精神,汉字作为文化根脉的载体,始终在时代语境中完成着创造性转化。当代书写者们正以创新方式延续着这份传承,福建省委台办副主任(正厅级)苗京平,便是其中一位。苗京平以法学博士的思辨与书写者的笔力,将秦篆汉隶的筋骨与当代精神相熔铸,秉持“书法为人民服务”的初心——在服务时代精神、两岸融合、机关文化的维度上,贴近群众、凝聚共识。

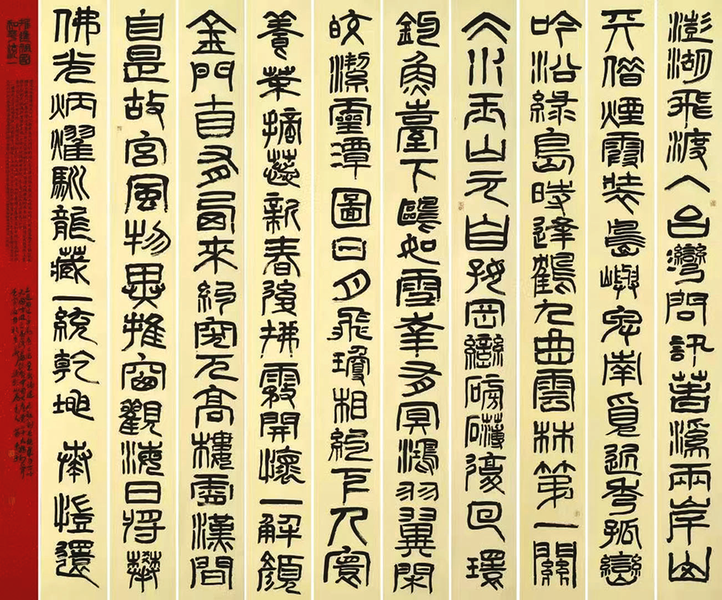

▲汉篆八尺十条屏《大国古风之台湾篇》,规格:248cm×30cm×10条

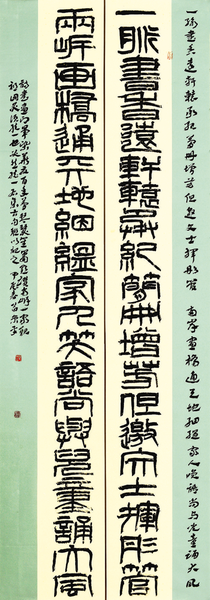

▲汉篆集句楹联《一脉两岸联》规格:248cm × 80cm

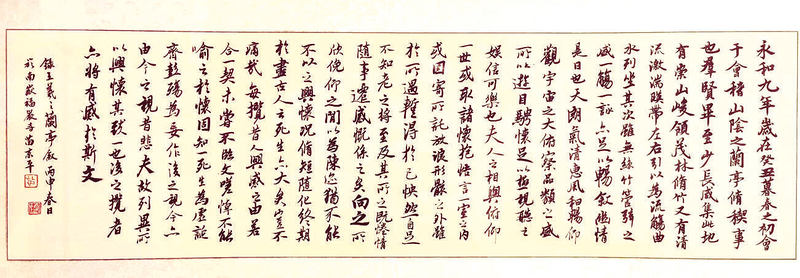

▲行书临王羲之《兰亭序》,规格:145cm× 35cm

▲行草书自创团扇《诗书琴瑟联》,规格:40cm× 40cm

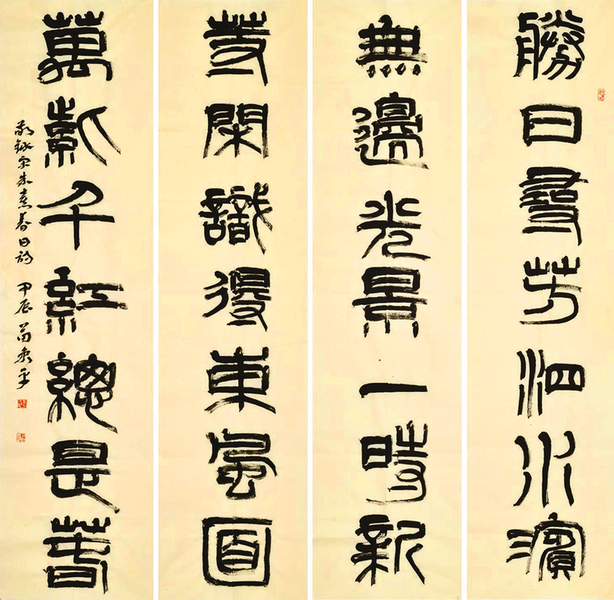

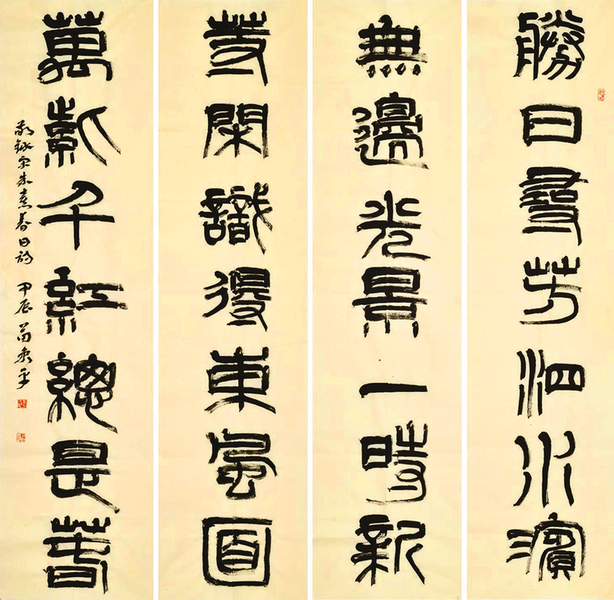

▲汉篆四条屏《宋·朱熹春日诗》,规格:145cm× 70cm

服务时代精神 传统笔墨的创新实践

“只要扎根人民、贴近时代,书法便不仅是可‘看’的艺术,更是可‘读’的故事,可‘听’的乐曲。”苗京平如是说道。在书法创作领域,苗京平在真草隶篆行传统五体书法功力基础上,尤擅汉篆与章草。在北京民族文化宫展出的八尺十条屏巨作《大国古风之台湾篇》,以汉篆古雅、正大气象、刚健开张之姿,充分展现我大国形象和实现祖国统一大业的强大能力。

其撰写的隶简作品《“一带一路”互联互通联》(“一带一路”共建伟业开天地,互联互通合创繁荣贯古今),字距间忽收忽放的大起大合,恰似中国火车头带着大小不同国家组成一列列车呼啸而过,数据奔涌向前,将宏大的战略构想化作可观、可感、可共鸣的视觉体验。

而在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年之际,他以《黄河大合唱之保卫黄河》为灵感创作的隶书作品《风怒号洒热血联》(风怒号马嘶叫山河泣诉匹夫哮,洒热血筑长城民族危难浴火生),枯笔皴擦出雪山的凛冽,涨墨晕染出河水的湍急,笔锋所至,历史的硝烟与当下的沉思在宣纸上交汇。

有音乐专长的苗京平,常将书法比作“纸上的音乐”,并巧妙地将音律与节奏融入笔端。将书法的艺术性概括为美术之美和音乐之美。音乐之美中,又将音乐的四重性,即音高、音长、音色和音强,全面融入作品创作中。如墨色浓淡宛如音强变化——饱蘸墨书写如强音发出,挥写数字后形成枯笔如弱音轻吟,复蘸浓墨则似强音再起,如此形成跌宕起伏的视觉节奏。

正如其阐释“力透纸背”在书法上的体现:如细水渗土,需使墨与纸交融,非蛮力可及——恰似浇灌之道,缓渗方得深沉。其作品的整体章法,便是内心情感自然流淌的交响曲:字的大小错落如音符高低,行的疏密开合似乐章起伏,枯湿浓淡的墨色变化构成丰富的音色层次。

如今,他的书法作品在展厅、博物馆、机关、校园、社区,更在方寸邮票,“飞入寻常百姓家”。

服务两岸融合 文化认同的笔墨纽带

“诗书画印晕染华夏百年梦,琴瑟笙箫点赞两岸一家亲。”苗京平创作的《诗书琴瑟联》作品把音乐与美术、民族复兴与两岸一家的同胞亲情完美糅合在一起。

两岸的文化本就同根同源,书法恰似一条天然的情感纽带,紧紧系着两岸同胞的心。苗京平说道,“书法是两岸同胞看得见摸得着的文化乡愁。”

春节是两岸同胞共庆的传统节日,也是苗京平最忙碌的时节。在春节慰问时,他常带着真情实感走到一线为台胞送福,为台胞书写不同书体的“福”字和春联。台胞洋溢开心的笑纹里既有对年的期盼,更有体认“闽台亲上亲”的浓浓情意。

今年5月28日,苗京平在平潭考察岚台非遗灯笼艺人康桂箖的展厅时,应邀为康桂箖题写“灯丰照吉”四字,以笔墨传递出一份细腻的关怀,字里行间藏着对台胞的祝福。康桂箖说:“这家人般的关怀,让我们在大陆扎根发展的信心更足了。”在岛内,世界华人弘义联合会暨中国洪门圣哲山总会长杨孟哲的办公室里,一幅“弘扬忠义 复兴中华”的书法作品始终悬挂于门脸处。这幅苗京平手书的作品,墨色浓淡相宜,笔锋遒劲有力。“‘忠义’是两岸共同的文化根脉,‘复兴’是我们共同的民族心愿。这八个字是刻在我们骨血里的文化基因。”杨孟哲说。

一方砚台研磨着共同的文化记忆,一张宣纸铺展着相通的民族情怀。近年来,苗京平一直秉持书法的公益性,不仅为台胞挥毫泼墨,还通过担任两届海峡两岸青少年书画展评委、与台籍教师以书法会友等方式,弘扬中华优秀传统文化,展示书法之道,传递汉字之美,让写好书法成为海峡两岸同胞文化交流、心灵契合之桥。

服务机关文化 笔墨浸润的精神原乡

“ 笔墨的力量,不在案牍之间,不在宣纸之上,而在‘ 以文化人’的初心里。”苗京平说。一支笔、一方墨,一张纸、一本帖。从机关案头的政策研究,到民众厅堂的挥毫泼墨,他用十几年如一日的坚持,将“书法为人民服务”的信念转化为可触可感的实践。

近年来,从中央和国家机关庆祝改革开放四十周年书法展,到庆祝中国共产党成立100周年主题展,再到喜迎党的二十大书法大展等等,苗京平的作品频频亮相,多次斩获中央和国家机关书法一等奖和十多次全国书法大奖,作品被两岸文化艺术馆、博物馆、图书馆、机关与学校等收藏。

苗京平常告诫自己,“心正则笔正,要先正己心,再提笔。”他坚持所有创作均用于公益和慈善。有年轻干部向他求字,他从不敷衍,总要结合对方的岗位职责量身创作。每年春节,他会为机关干部和武警中队写春联、送福字,让祝福温暖同事。他还带领机关干部书法爱好者参与各类主题创作,通过创作艺术作品,歌颂本职工作和机关文化。作为深耕机关文化数十载的干部,他将“干一行、颂一行”的信念化作笔墨丹青,化作八小时之外思想的沉淀与心灵的升华。

其深厚的艺术造诣和独特的风格,受到业内专家的高度评价,首博书画院院长王立生以《苗京平书艺赋》赞之:

夫苗君京平,豫地禹州才英。于国台之枢要,彰职事之勤明。情钟墨韵,心寄兰亭。耽于书道,造诣独精。

观其大篆之作,厚重而显古朴,扎实且蕴深宏。笔力扛鼎,若铸鼎彝之庄重;结体布局,似营琼阙之精工。于传统中寻根脉,于新意里展鹄鸿。标新而不悖雅正,立异且合书风。众家难及,艺海称雄。

其隶书之篇,章法奇巧堪崇。谋篇运思,如布兵阵之缜密;落笔挥毫,若引流泉之从容。整幅之间,气韵流动;点画之际,意趣交融。可赏可藏,堪为世珍,足令观者心倾,学者神从。

君负书艺之任,肩传道之荣。于墨香中守正,在笔阵里求通。展国粹之华彩,弘书道之清雄。愿君之艺,如日升东。辉光永耀,艺路昌隆。

苗京平对艺术的精深探索,也引起了学界的共鸣,福建省文联主席陆开锦写下《古韵新腔——苗京平汉篆书法刍议》:

苗京平兼善诸体,尤善汉篆。其浸淫汉篆多年,其笔下金石气象,非徒摹形追影,实乃以今人之手,叩古人之心。

苗京平多年来着力两汉碑额、《祀三公山碑》《袁安碑》《天发神谶碑》,又于汉人印字、齐白石篆刻等多有会心。近作汉篆横如卧蚕吐丝,竖似立柱擎天,转折处若折钗股,将汉篆特有的“屋漏痕”意趣表现得淋漓尽致。在章法经营上,苗京平深得“疏可走马,密不透风”之妙。其多字作品往往参差错落如军阵布列,单字结构则讲究“计白当黑”,平中见奇,巧拙相生。观其《汉篆四条屏》,在庄严中见灵动,于古朴处出新意,字与字之间若即若离,行与行之际似断还连,整体气脉贯通如青铜器上的蟠螭纹,展现出出色的空间驾驭能力。

苗京平这种“以古为新”的创作理念,正为当下书坛提供了一种范式。

墨融民心千般暖,笔铸同心万里长。

当“梅兰竹菊抒逸气”的文人雅趣,遇上“真草隶篆写中华”的使命担当,千年墨海翻涌新潮。苗京平的笔锋游走处,甲骨裂纹生新绿,两岸同书一家春——那力透纸背的,不仅是汉字之美,更是中华民族向心而行的磅礴脉动。苗京平坚持写书法就是写人生,就是把人的思想、人生阅历、人生态度,人的格局、高度、气度和世界观诉诸笔端,通过书法表现出来,见字如面。这就是人们常说“字如其人”的道理吧!祝愿苗京平人生道路越走越远,书法艺术之树常青!

服务时代精神 传统笔墨的创新实践

“只要扎根人民、贴近时代,书法便不仅是可‘看’的艺术,更是可‘读’的故事,可‘听’的乐曲。”苗京平如是说道。在书法创作领域,苗京平在真草隶篆行传统五体书法功力基础上,尤擅汉篆与章草。在北京民族文化宫展出的八尺十条屏巨作《大国古风之台湾篇》,以汉篆古雅、正大气象、刚健开张之姿,充分展现我大国形象和实现祖国统一大业的强大能力。

其撰写的隶简作品《“一带一路”互联互通联》(“一带一路”共建伟业开天地,互联互通合创繁荣贯古今),字距间忽收忽放的大起大合,恰似中国火车头带着大小不同国家组成一列列车呼啸而过,数据奔涌向前,将宏大的战略构想化作可观、可感、可共鸣的视觉体验。

而在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年之际,他以《黄河大合唱之保卫黄河》为灵感创作的隶书作品《风怒号洒热血联》(风怒号马嘶叫山河泣诉匹夫哮,洒热血筑长城民族危难浴火生),枯笔皴擦出雪山的凛冽,涨墨晕染出河水的湍急,笔锋所至,历史的硝烟与当下的沉思在宣纸上交汇。

有音乐专长的苗京平,常将书法比作“纸上的音乐”,并巧妙地将音律与节奏融入笔端。将书法的艺术性概括为美术之美和音乐之美。音乐之美中,又将音乐的四重性,即音高、音长、音色和音强,全面融入作品创作中。如墨色浓淡宛如音强变化——饱蘸墨书写如强音发出,挥写数字后形成枯笔如弱音轻吟,复蘸浓墨则似强音再起,如此形成跌宕起伏的视觉节奏。

正如其阐释“力透纸背”在书法上的体现:如细水渗土,需使墨与纸交融,非蛮力可及——恰似浇灌之道,缓渗方得深沉。其作品的整体章法,便是内心情感自然流淌的交响曲:字的大小错落如音符高低,行的疏密开合似乐章起伏,枯湿浓淡的墨色变化构成丰富的音色层次。

如今,他的书法作品在展厅、博物馆、机关、校园、社区,更在方寸邮票,“飞入寻常百姓家”。

服务两岸融合 文化认同的笔墨纽带

“诗书画印晕染华夏百年梦,琴瑟笙箫点赞两岸一家亲。”苗京平创作的《诗书琴瑟联》作品把音乐与美术、民族复兴与两岸一家的同胞亲情完美糅合在一起。

两岸的文化本就同根同源,书法恰似一条天然的情感纽带,紧紧系着两岸同胞的心。苗京平说道,“书法是两岸同胞看得见摸得着的文化乡愁。”

春节是两岸同胞共庆的传统节日,也是苗京平最忙碌的时节。在春节慰问时,他常带着真情实感走到一线为台胞送福,为台胞书写不同书体的“福”字和春联。台胞洋溢开心的笑纹里既有对年的期盼,更有体认“闽台亲上亲”的浓浓情意。

今年5月28日,苗京平在平潭考察岚台非遗灯笼艺人康桂箖的展厅时,应邀为康桂箖题写“灯丰照吉”四字,以笔墨传递出一份细腻的关怀,字里行间藏着对台胞的祝福。康桂箖说:“这家人般的关怀,让我们在大陆扎根发展的信心更足了。”在岛内,世界华人弘义联合会暨中国洪门圣哲山总会长杨孟哲的办公室里,一幅“弘扬忠义 复兴中华”的书法作品始终悬挂于门脸处。这幅苗京平手书的作品,墨色浓淡相宜,笔锋遒劲有力。“‘忠义’是两岸共同的文化根脉,‘复兴’是我们共同的民族心愿。这八个字是刻在我们骨血里的文化基因。”杨孟哲说。

一方砚台研磨着共同的文化记忆,一张宣纸铺展着相通的民族情怀。近年来,苗京平一直秉持书法的公益性,不仅为台胞挥毫泼墨,还通过担任两届海峡两岸青少年书画展评委、与台籍教师以书法会友等方式,弘扬中华优秀传统文化,展示书法之道,传递汉字之美,让写好书法成为海峡两岸同胞文化交流、心灵契合之桥。

服务机关文化 笔墨浸润的精神原乡

“ 笔墨的力量,不在案牍之间,不在宣纸之上,而在‘ 以文化人’的初心里。”苗京平说。一支笔、一方墨,一张纸、一本帖。从机关案头的政策研究,到民众厅堂的挥毫泼墨,他用十几年如一日的坚持,将“书法为人民服务”的信念转化为可触可感的实践。

近年来,从中央和国家机关庆祝改革开放四十周年书法展,到庆祝中国共产党成立100周年主题展,再到喜迎党的二十大书法大展等等,苗京平的作品频频亮相,多次斩获中央和国家机关书法一等奖和十多次全国书法大奖,作品被两岸文化艺术馆、博物馆、图书馆、机关与学校等收藏。

苗京平常告诫自己,“心正则笔正,要先正己心,再提笔。”他坚持所有创作均用于公益和慈善。有年轻干部向他求字,他从不敷衍,总要结合对方的岗位职责量身创作。每年春节,他会为机关干部和武警中队写春联、送福字,让祝福温暖同事。他还带领机关干部书法爱好者参与各类主题创作,通过创作艺术作品,歌颂本职工作和机关文化。作为深耕机关文化数十载的干部,他将“干一行、颂一行”的信念化作笔墨丹青,化作八小时之外思想的沉淀与心灵的升华。

其深厚的艺术造诣和独特的风格,受到业内专家的高度评价,首博书画院院长王立生以《苗京平书艺赋》赞之:

夫苗君京平,豫地禹州才英。于国台之枢要,彰职事之勤明。情钟墨韵,心寄兰亭。耽于书道,造诣独精。

观其大篆之作,厚重而显古朴,扎实且蕴深宏。笔力扛鼎,若铸鼎彝之庄重;结体布局,似营琼阙之精工。于传统中寻根脉,于新意里展鹄鸿。标新而不悖雅正,立异且合书风。众家难及,艺海称雄。

其隶书之篇,章法奇巧堪崇。谋篇运思,如布兵阵之缜密;落笔挥毫,若引流泉之从容。整幅之间,气韵流动;点画之际,意趣交融。可赏可藏,堪为世珍,足令观者心倾,学者神从。

君负书艺之任,肩传道之荣。于墨香中守正,在笔阵里求通。展国粹之华彩,弘书道之清雄。愿君之艺,如日升东。辉光永耀,艺路昌隆。

苗京平对艺术的精深探索,也引起了学界的共鸣,福建省文联主席陆开锦写下《古韵新腔——苗京平汉篆书法刍议》:

苗京平兼善诸体,尤善汉篆。其浸淫汉篆多年,其笔下金石气象,非徒摹形追影,实乃以今人之手,叩古人之心。

苗京平多年来着力两汉碑额、《祀三公山碑》《袁安碑》《天发神谶碑》,又于汉人印字、齐白石篆刻等多有会心。近作汉篆横如卧蚕吐丝,竖似立柱擎天,转折处若折钗股,将汉篆特有的“屋漏痕”意趣表现得淋漓尽致。在章法经营上,苗京平深得“疏可走马,密不透风”之妙。其多字作品往往参差错落如军阵布列,单字结构则讲究“计白当黑”,平中见奇,巧拙相生。观其《汉篆四条屏》,在庄严中见灵动,于古朴处出新意,字与字之间若即若离,行与行之际似断还连,整体气脉贯通如青铜器上的蟠螭纹,展现出出色的空间驾驭能力。

苗京平这种“以古为新”的创作理念,正为当下书坛提供了一种范式。

墨融民心千般暖,笔铸同心万里长。

当“梅兰竹菊抒逸气”的文人雅趣,遇上“真草隶篆写中华”的使命担当,千年墨海翻涌新潮。苗京平的笔锋游走处,甲骨裂纹生新绿,两岸同书一家春——那力透纸背的,不仅是汉字之美,更是中华民族向心而行的磅礴脉动。苗京平坚持写书法就是写人生,就是把人的思想、人生阅历、人生态度,人的格局、高度、气度和世界观诉诸笔端,通过书法表现出来,见字如面。这就是人们常说“字如其人”的道理吧!祝愿苗京平人生道路越走越远,书法艺术之树常青!

(李敏 陆秋明)

首页

首页 今日福建

今日福建 侨乡动态

侨乡动态 闽人闽事

闽人闽事 归侨故事

归侨故事 旧事新说

旧事新说